文化財学科のトピックス

TOPICS

お知らせ

NEW

2025.02.15

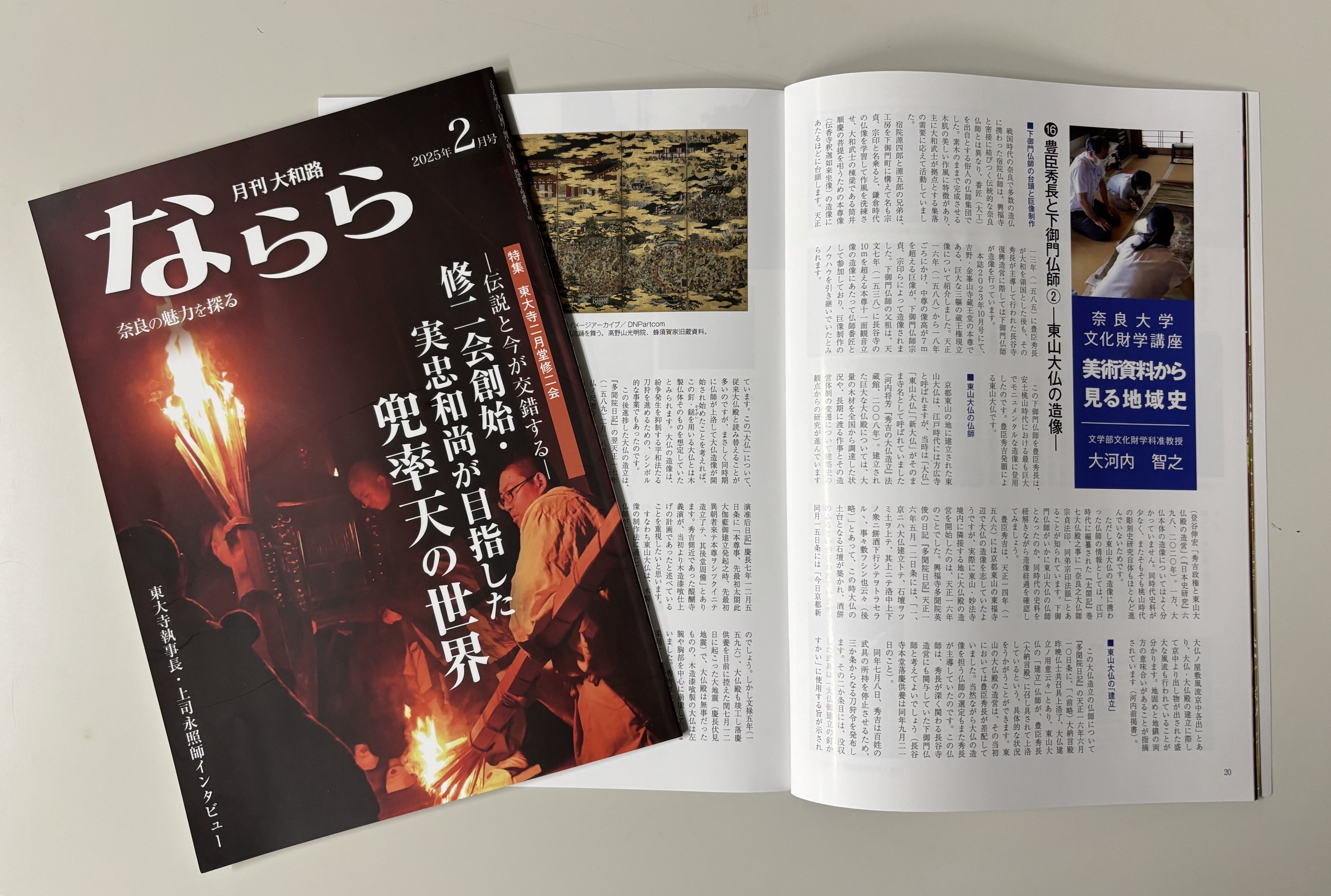

『月刊大和路ならら』で桃山時代の奈良仏師による東山大仏造像について紹介!

『月刊大和路ならら』(なら文化交流機構発行)では、相原嘉之教授が「奈良大学考古学講座 飛鳥の歴史を学ぶ」を、大河内智之准教授が「奈良大学美術史講座 美術資料からみる地域史」を隔月で交代で連載しています。

令和7年2月号では、大河内准教授が「豊臣秀長と下御門仏師②」と題して、安土桃山時代の奈良において台頭した下御門仏師(しもみかどぶっし)が造像を担当した、京都・東山大仏の造像について、関連史料をたどりながらその実態を紹介しています。豊臣秀吉発願の東山大仏は木造で六丈三尺あったといいます。有名な刀狩令には没収した武器・武具を「大仏御建立の釘・かすがい」に用いると記されており、大仏造像は紛争発生を抑制する平和法たる刀狩を進めるための、シンボル的な事業であったようです。どうぞご一読ください。

【奈良大学文学部文化財学科のモットーは「現地現物主義」です】