文化財学科のトピックス

TOPICS

お知らせ

NEW

2025.04.11

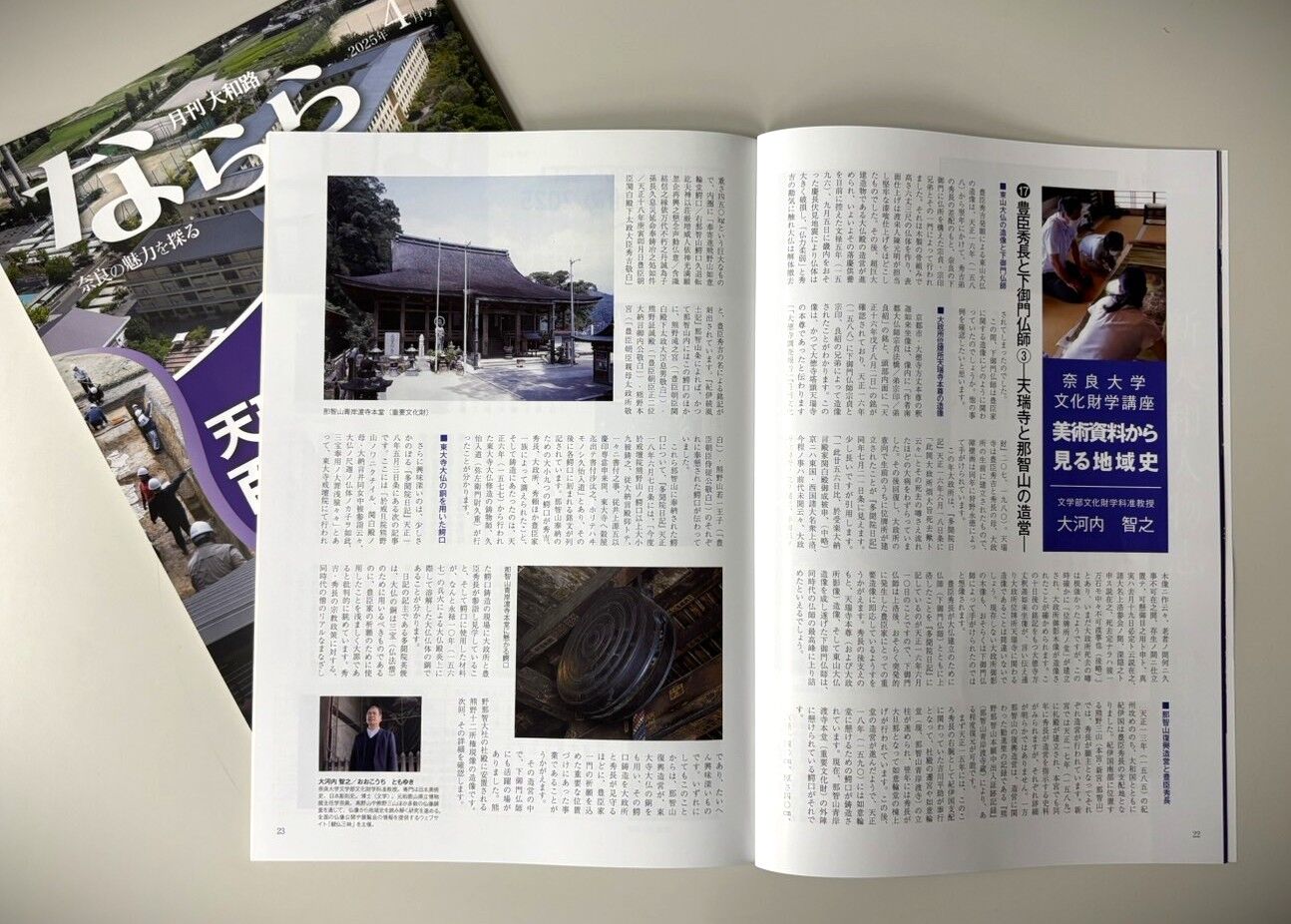

『月刊大和路ならら』で豊臣秀長造営の熊野那智山にある東大寺大仏の銅で作った巨大鰐口を紹介!

『月刊大和路ならら』(なら文化交流機構発行)では、相原嘉之教授が「奈良大学考古学講座 飛鳥の歴史を学ぶ」を、大河内智之教授が「奈良大学美術史講座 美術資料からみる地域史」を隔月で交代で連載しています。

令和7年4月号では、大河内教授が「豊臣秀長と下御門仏師③」と題して、安土桃山時代の奈良において台頭した下御門仏師(しもみかどぶっし)による豊臣氏関連造像について紹介しています。今回の注目ポイントは、豊臣秀長が奉行として復興造営を進めた熊野・那智山(和歌山県)の青岸渡寺本堂に架けられている直径1m40㎝の巨大鰐口。天正18年(1590)に豊臣秀吉を願主として作られたこの鰐口、興福寺僧の日記から、なんと戦災で焼けて溶けてしまった奈良の大仏の銅を使っていることが分かります。南都から遠く離れた熊野に、大仏の分身が伝わっているなんて意外ですね。どうぞご一読ください。

【奈良大学文学部文化財学科のモットーは「現地現物主義」です】