学部・大学院

FACULTY

文学部 / 史学科

DEPARTMENT OF HISTORY

歴史から学び、未来をつくる力を育む

先人たちがいかに考え、どのように暮らし、何を感じ、どう生きていたのか。

祖先たちが脈々と積み重ねてきた歴史のなかには、21世紀を賢明に生き抜くための多くの知恵が眠っています。

古都奈良という最高の学習環境のもと、そんな歴史のなかにいきいきときらめく人々の営みに触れながら、未来を築くための知恵と力を身につけます。

学科ニュース

-

【教員の著作紹介】奈良大学文学部史学科の宮本亮一先生(東洋史)が論文を寄稿したText, script and language in Bactria and Serindiaが出版されました

-

【教員の著書紹介】奈良大学文学部史学科の村上紀夫先生(日本文化史)の著書『江戸時代の魔女裁判-豊田貢と文政京坂キリシタン事件ー』(創元社)が刊行されます。

-

2025年度の奈良大学文学部史学科卒業論文から優秀論文4本(竹内翼論文・細川海音論文・山口莉穂論文・米川慧論文)が選ばれました。

-

奈良大学文学部史学科と共同で古文書調査をおこなっている奈良県山添村では「子どもと地域の未来のため、山添村に学び舎を!義務教育学校プロジェクト」(ふるさと納税)がおこなわれています。

-

奈良大学文学部史学科の村上紀夫先生(日本文化史)が「江戸の怪事件 石塔磨きー謎と噂の江戸時代ー」と題して4月29日に講演されます。

-

奈良大学文学部史学科の木下光生研究室に事務局をおく奈良歴史研究会3月例会のご案内です。

-

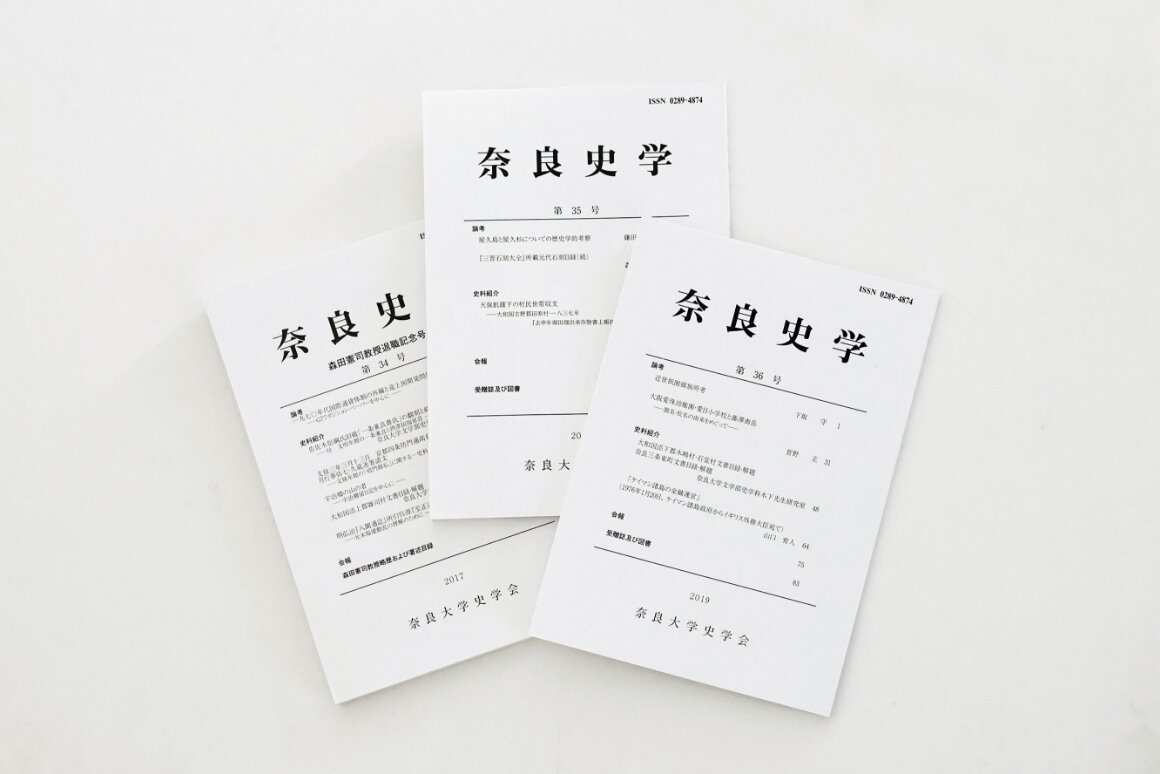

奈良大学文学部史学科に事務局をおく奈良大学史学会編集『奈良史学』43号(2026年2月)は、ここからPDFで読むことができます。

-

奈良大学文学部史学科に事務局をおく奈良大学史学会編集の学術雑誌『奈良史学』43号が刊行されました。

-

奈良大学文学部史学科の学生・教員有志による奈良県山添村古文書調査(3月5日・6日)がおこなわれます。

-

奈良大学文学部史学科の木下光生研究室に事務局をおく奈良歴史研究会2月例会のご案内です。

学びのポイント

「暗記」から「考える歴史学」へ

高校までの歴史は史実を覚えることでしたが、大学では暗記は必要ありません。歴史的変化の要因を考察し、本当の歴史学に迫ります。

徹底した個別指導のもと卒論を作成

自分自身の関心を探り、研究テーマを掘り下げ、答えを導き出す卒業論文。学生の自主性を重んじながら担当教員が個別指導します。

"本物"に触れる環境で学ぶ

まち全体が"生きた歴史"である古都奈良。本物の史料に触れ、自身の経験を通して歴史から考える力を高めます。

学びのフィールド

「日本史」「世界史」の2 つのコース編成で、幅広く歴史を学べるようになっています。

史跡や文化財が豊富な古都奈良の立地を最大限に生かし、体験・行動型の授業を展開。" 考える歴史"そして" 感じる歴史"を実践しています。

日本史

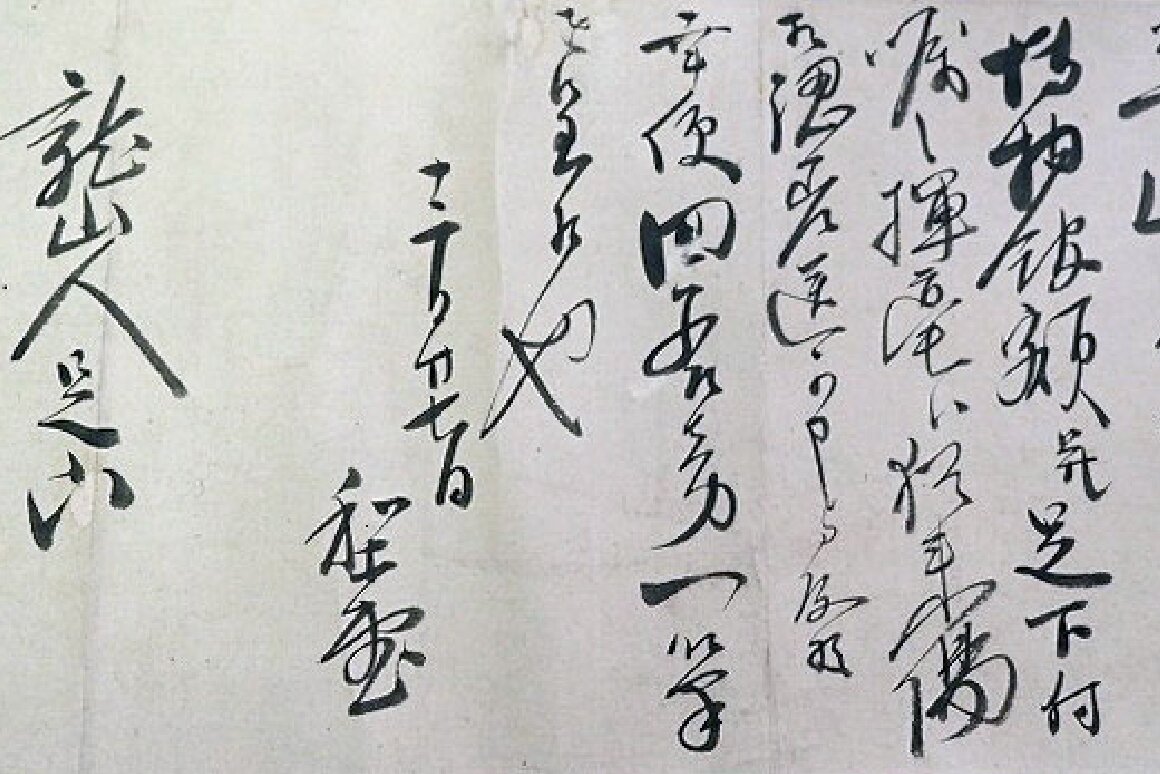

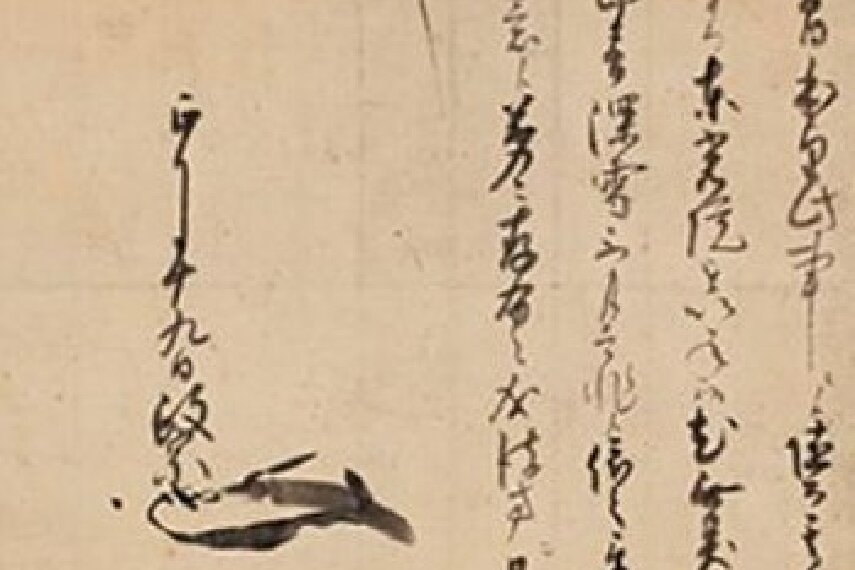

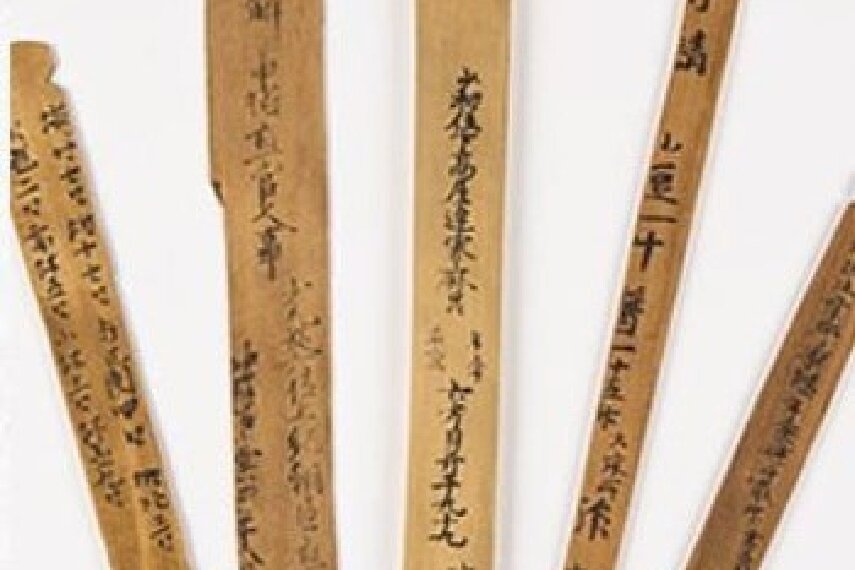

事実にもとづいて歴史を考える――そのために、授業では、本にまとめられたもの(典籍)のほかに、古文書・絵図・新聞・木簡などの史料を読み解く力を習得し、自分のテーマに合った材料を見つけていきます。

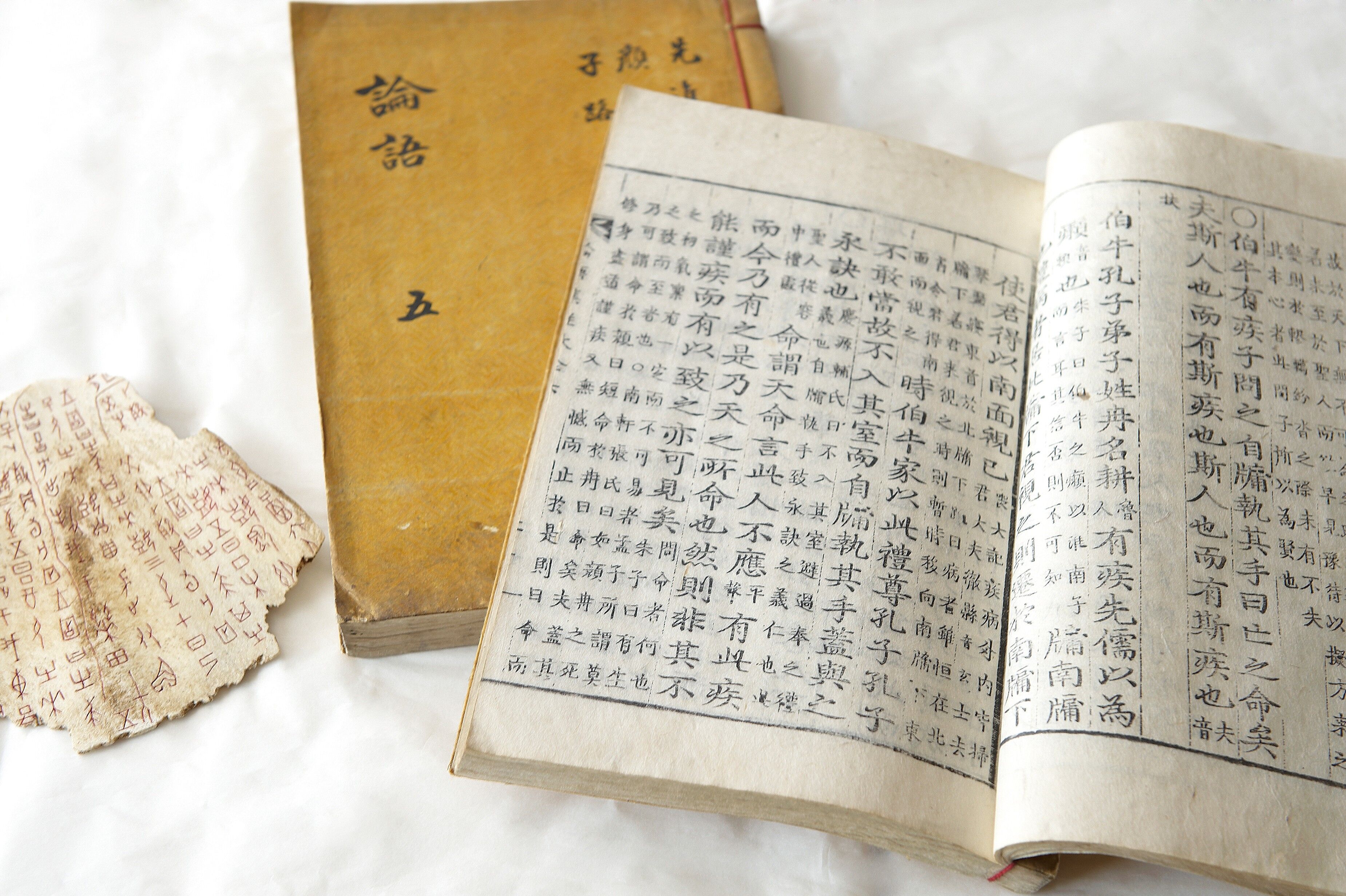

世界史

文字通り世界の歴史を対象とします。漢文、中国語、英語はもちろん、ソグド語、ギリシャ語など多様な言語の史料を読みときながら、各地域が相互につながり、展開するダイナミックな歴史を学びます。

学外研修

3年生で演習(ゼミ)の所属が決まると、ゼミごとに学外に出て研修を行います。京都、大阪、まち全体が生きた歴史と呼べる奈良を歩いたり、専門とする研究領域に関係の深い史跡や文化財を体感します。

史学会

史学会は教員と学生から構成され、学生が運営の中心となっています。毎年、『奈良史学』を発行し、見学会も年に数回実施。授業とはひと味違う方法で、歴史への興味を喚起し、体験から知識を深めます。

カリキュラム

1年次

歴史学の作法を身につける

歴史学という学問の、基本的な作法を身につけるとともに、日本史と世界史の基礎的な知識を学びます。

2年次

史料を扱う作法を身につける

「史料講読」や「史料研究」で、さまざまな時代、地域(国)の史料に幅広く接し、史料分析の基本的な作法を身につけます。また「基礎講義」で、多様な研究分野に関する最新の研究動向を学びます。

3年次

「演習」で論理的思考力を養う

「演習」(ゼミ)で、自分の研究テーマについて発表し、他人との議論を通して、論理的思考力を養います。また「特殊講義」で、高度な専門知識を修得し、歴史を複眼的、長期的に考察する力を身につけます。

4年次

4年間の集大成「卒業論文」の完成を目指す

卒業論文制作のための演習が中心となります。発表とディベートを通して、自分の研究テーマを深化させ、独創性あふれる卒業論文の完成を目指します。

必修科目

- 学問と社会

- 基礎演習

- 史学研究法

- 日本史概論

- 東洋史概論

- 西洋史概論

- 史料講読

- 史学演習

- 卒業論文

選択科目

【D群】

- 哲学・思想 I

- 哲学・思想 II

- 文学

- 現代史

- 地理学 I

- 地理学 II

- 地誌学 I

- 地誌学 II

- 現代社会と法

など

【A群】

- 国際交流史基礎講義

- 日本史基礎講義

- 東洋史基礎講義

- 西洋史基礎講義

【C群】

- 史料研究

【D群】

- 民俗学

- 考古学 I

- 考古学 II

- 美術史 I

- 美術史 II

- 国際関係論

など

【B群】

- 国際交流史特殊講義

- 日本史特殊講義

- 東洋史特殊講義

- 西洋史特殊講義

※2025年度のカリキュラムです

授業ピックアップ

史学演習(日本史)

「日本史で卒業論文を書きたい!」という学生たちが、時代ごとにゼミにわかれて、みんなでワイワイと議論しながら、卒業論文の完成を目指します。

史学演習(東洋史)

中国や朝鮮をはじめ、北は内陸アジアの草原から、南は東南アジアの島々まで、文献を集め、史料を読み込み、討論を重ねて、探索の旅に出よう。

史学演習(西洋史)

地中海世界のギリシア・ローマ文化とキリスト教を受け入れたヨーロッパ世界を中心に、その源となるエジプトやメソポタミア、近代ヨーロッパの植民地など、こだわりのテーマで卒業論文に取り組みます。

史学演習

(中央アジア史・西アジア史)

ユーラシア大陸各地を結んだ交易路である「シルクロード」など、中央アジアや西アジアを対象とした卒業研究に取り組みます。民族や国境、時代区分にとらわれず、多様な資料を駆使した研究を目指します。

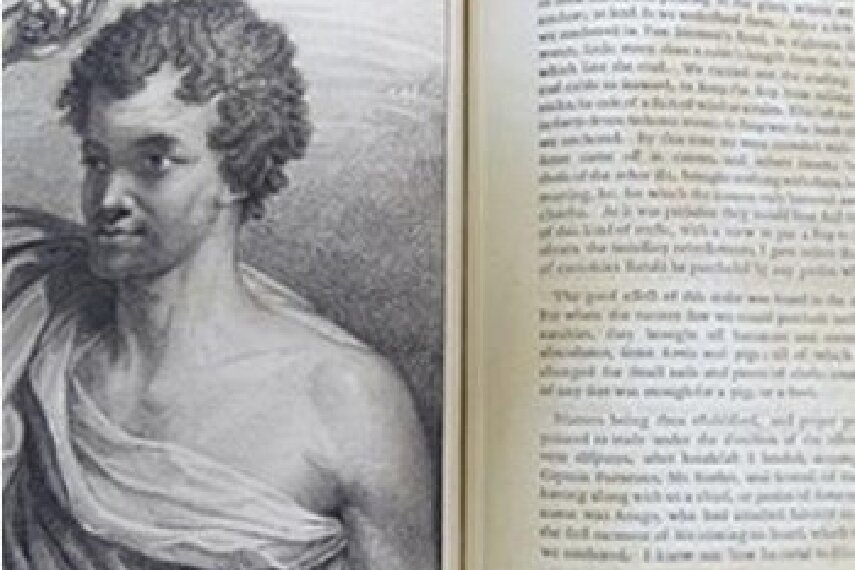

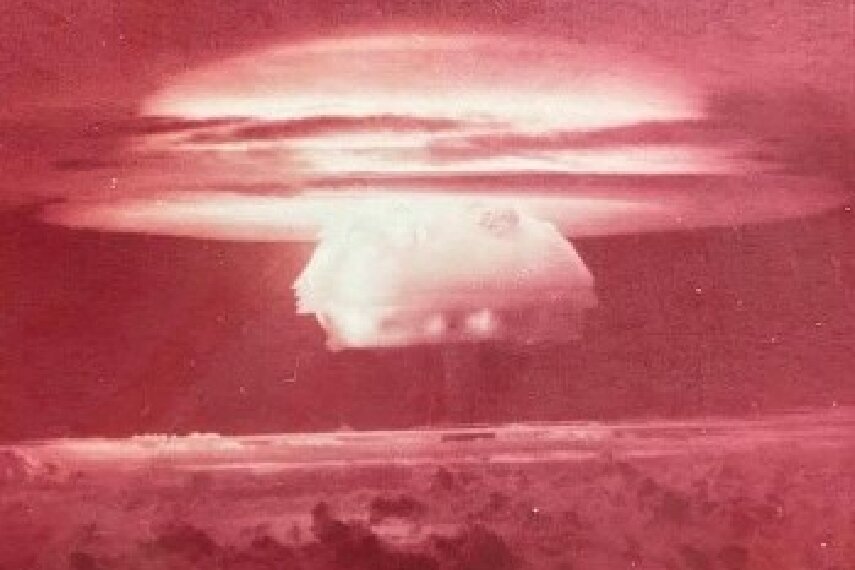

史学演習(環太平洋史)

国境をこえて環太平洋史の人々にかかわる多様なテーマで卒業論文に取り組みます。公文書や新聞記事、証言など多種多様な収集・分析に基づいて環太平洋史の人々の過去に向き合い、未来に向けて考えます。

史料講読(日本史)

歴史を再現するためには、昔の人が書き残した史料を読み解くことが大切です。活字になった史料だけでなく、本物の古文書などを読むこともあります。基礎からはじめ、史料を読む力をつけましょう。

史料講読(東洋史)

古典中国語、通称「漢文」は、近代以前には東アジア諸国の共通言語でした。この授業では、漢文はまったく初めてという人が、中国・朝鮮・ベトナムなどの歴史書を読みこなせるようになるまでの手ほどきをします。

史料講読(西洋史)

古代から現代まで、英語を中心に歴史の研究文献を読み進めます。ジェイムズ・クック航海記の初版本(1777年)といった貴重書を所蔵する奈良大学の特色を活かし、実物史料の読解にもチャレンジしています!

史料講読(中央アジア史)

玄奘の『大唐西域記』などの中央アジア史の基礎的な史料を一緒に読んでいます。シルクロードの各地で使用され、現在では忘れられた様々な言語で書かれた史料の読解にも挑戦します。

史料講読(環太平洋史)

広島・長崎の原爆、太平洋での米核実験によって被ばくした人々に関する公文書史料、対日占領政策に関する史料、平和運動に関するエッセイなどをいっしょに読んでいきます。関連する新聞記事も取り上げています。

史料研究

本物の古文書を扱う授業です。辞書の使い方を学び、古文書整理を体験します。最初は読めないくずし字も、決まり文句やよく使う文字が頭に入ると読めるようになります。木簡(複製)に多面的に取組む授業もあります。

史学研究法、基礎演習Ⅱ

日本史と世界史のさまざまな時代、分野を専門とする教員から、歴史研究の基本的な方法や視点を幅広く学びます。学外から、最先端で活躍する研究者を招き、歴史学の醍醐味を語っていただく講演もあります。

教員メッセージ

学科紹介動画

模擬授業

「史料研究(日本史)」

村上 紀夫教授

「史料講読(日本史)」

河内 将芳教授

「史料講読(環太平洋・世界史)」

高橋 博子教授